たみ、47歳。長男のタローは、ついに高校を卒業した。長野県の県立高校で行われる卒業式を前に、私は夫のタダシを呼ぶべきかどうかの迷いを抱えていた。結局、一週間前に「卒業式がある」ということだけを彼に伝えた。すると、彼は「午前中だけでも休みを取って出席する」と言ってくれたので、私はスケジュールと場所を伝えるに留めた。

卒業式当日、朝から冷たい雨が降っていた。九時にはタダシが会場に来ていて、私を見つけると黙って荷物を持ってくれた。私の一張羅は、紺色のスーツと、それに合わせる少し厚手のコート、そして何年も履き続けているパンプスだけ。せめて記念写真に写っても恥ずかしくないようにと、胸元にスカーフを巻いたり、少しの工夫を凝らして出席した。

式が終わり、しばらく経ってから、タローがようやく出てきた。その間、私とタダシは二人で待っていたが、特に話す話題もなく、重い沈黙が流れていた。タダシは、当たり障りのない会話をしようと努めていた。「今日はあいにくの天気だったね」と、形式的な言葉がぽつりとこぼれた。

思えば、タローの高校時代に、携帯電話を持たせるかどうかで夫婦で話し合ったことがあった。私は、その判断をタダシに任せようと思い、高校が携帯電話の使用を禁止していること、それでも持っている生徒もいること、そして学校側が黙認していることなどを彼に伝えた。すると、タダシはタローに言い放ったのだ。

「携帯を持っていない生徒が多いのだから、お前も必要ないだろう」

その言葉に、タローは珍しく口答えした。「携帯がないと、公衆電話もないから不便なんだよ」。それ以上、タローがタダシに携帯の話をすることはなかった。彼の諦めのような表情を見たとき、私は胸が締め付けられる思いだった。だから、私はタダシには何も言わずに、タローに携帯電話を渡したのだ。タダシはそのことに気づいていたようだったが、何も言わなかった。私たちが、互いの領域に踏み込まず、無言のまま距離を保ってきた証のような出来事だった。

それぞれの道

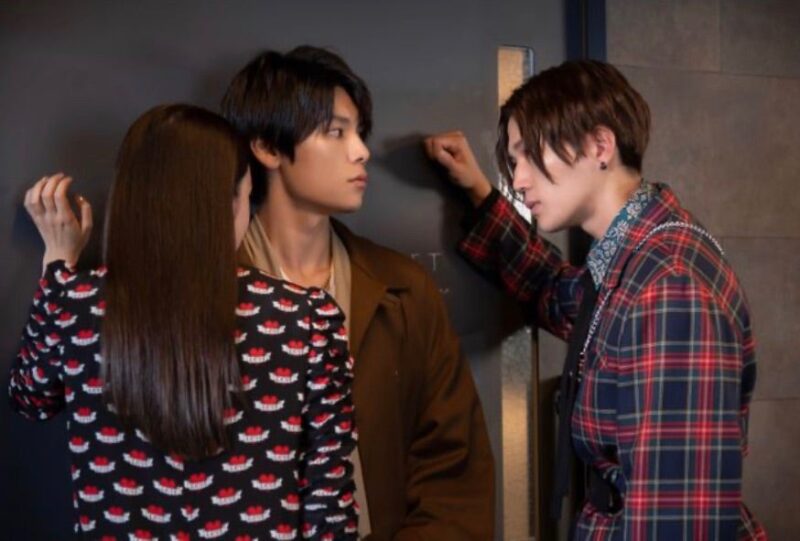

タローが私たちの前に姿を現すと、私たちは三人で少しだけ記念写真を撮った。ぎこちなく並んだ私たち家族は、どこか遠くを見ているような、そんな表情だった。雨の中、それぞれの心に、様々な思いを抱えながら、私たちは高校の門を後にした。

タローはこれから、自分の選んだ道を進んでいく。彼の高校生活は、タダシと私の間で交わされた、あの携帯電話のやり取りのように、どこかすれ違いと無言の理解の中で育まれたものだったのかもしれない。

私たち夫婦の関係もまた、あの雨の日のように、どこか冷たく、そして静かに続いていくのだろう。それぞれの心の中に、言葉にはできない様々な感情を抱えながら。

※この物語はフィクションであり、登場人物や団体名は架空のものです。実在の人物とは一切関係ありません。

※このブログは A8.net ![]() の提供でお送りしています。

の提供でお送りしています。